本文可以看作是一个学习笔记,对Shader Reflection进行简单的介绍,并通过代码展示如何使用它来搭建简单的“Effect”框架。

Shader Reflection

基本概念

官方文档中的介绍:ID3D11ShaderReflection Interface

通过这一系列的API,我们可以很轻松的知道shader字节码中的结构,注意这里强调的是shader字节码,而非HLSL。因为In computer graphics, a shader is a type of computer program,这其实就跟代码和编译后的二进制可执行文件的区别是一样的。遥想之前和别人争论UE4的材质编辑器是不是shader时,如果当时我能清晰的理解定义的话就能够说服他了。咳咳,扯的有点远了。简单点来讲就是,Shader Reflection提供了对我们写在HLSL代码中的Constant Buffer、Shader Resource、Sampler等信息的描述。

使用说明

创建Shader Reflection 对象

1 | // ... |

创建方式非常直接明了,只需要shader字节码即可,即run time compiled还是pre compiled的都行。

使用示例

1 | ID3D11ShaderReflectionConstantBuffer *shaderReflectionConstantBuffer = nullptr;; |

Shader Reflection中包含了多种类型的反射类型,比如 shaderReflectionConstantBuffer、ID3D11ShaderReflectionVariable等。我们需要做的就是去访问它提供的这些个对象,然后获取它们的描述然后记录下来,并填充我们C++中的对应shader的类就行了。

学习动机

学习Shader Reflection的主要原因是因为,之前直接照着教程使用FX框架,很容易就变成了抄代码,并没了解整个框架的具体流程。这其实这是学习任何框架、引擎等自成体系的东西的公有弊端。很容易把它们当成工具来学习,而忽略了它们的工作原理。而且这些东西的高度封装性也很容易让人不知道从何处开始剖析。所以我学着RasterTek的教程中,一个HLSL对应一个C++类来开始重新学习一些东西。但这太痛苦了,也就是说一处改动可能要修改两部分代码,并且还要保证它们完全一致。那么有没有什么好的方法,既能了解运作原理又能减轻编写负担呢。我寻找了一些资料,最终这个Shader Relection进入了我的视线,并学习构建了一个简单的Effect框架。

自制“Effect”框架

根据前文中提到的,Shader Reflection提供了对shader内容的描述。所以通过这些信息我们完全可以在C++中动态构建一个类来做好相应数据之间的映射,从而避免每一个hlsl对应一个C++类。那么下面就介绍通常使用的几个类型把。

常用的几个类型

一般来说我们在C++代码中需要关心的就是Constant Buffer、Shader Resource View的等,Shader Reflection识别出这些对象便可以记录到的C++类中。

Variable

Variable类实际上就是Constant Buffer中的被使用的成员,注意这里我们所说的是被使用的。之所以这么说,是因为在HLSL代码在编译时会被优化,有些没有使用的变量是不会写入到shader中的。1

2

3

4

5

6struct VariableProxy

{

std::size_t ByteOffset; // 在整个Constant Buffer中的字节偏移

std::size_t SizeInBytes; // 字节大小

unsigned int OwningConstantBufferIndex;

};

unsigned int VariableProxy::OwningConstantBufferIndex

指的时拥有这个变量的Constant Buffer的索引,一般来说就是我们在写HLSL时,指定的寄存器的序号,如果没指定就是书写顺序。

1 | // ... |

通过shaderReflection对象我们可以用Constant Buffer的索引,依次访问它拥有的所有变量,并记录下来。这个过程中我们最关心的就是定义中的那三个成员属性,并且之后我们可以使用名字或者索引来直接设置变量的值。比如:1

2

3

4

5

6auto worldTransformMatrix = renderObject->GetTransform().GetTransformMatrix();

auto worldInverseMatrix = MathHelper::InverseWithoutTranslation(worldTransformMatrix);

m_vertexShader->SetMatrix4x4("worldMatrix", worldTransformMatrix);

m_vertexShader->SetMatrix4x4("viewMatrix", currentCamera.GetViewMatrix());

m_vertexShader->SetMatrix4x4("projectionMatrix", currentCamera.GetProjectionMatrix());

m_vertexShader->SetMatrix4x4("noTransflationWorldInvrseMatrix", worldInverseMatrix);

这样就方便了很多,也和FX框架的使用方式比较靠近了。

Constant Buffer

1 | struct ConstantBufferProxy |

ComPtr<ID3D11Buffer> ConstantBufferProxy::ConstantBuffer

用来给GPU传数据的缓冲对象,为了方便每一个Proxy里面放一个。如果用Map方式的话,可以按大小和类型来只分配一个ID3D11Buffer供多个地方使用。std::unique_ptr<unsigned char[]> ConstantBufferProxy::LocalDataBuffer

每次写入数据实际上时先写到该变量对应的内存中,然后通过统一写到ID3D11Buffer中然后提交给GPU。std::vector<std::shared_ptr<VariableProxy>> ConstantBufferProxy::Variables

记录了这个Constant Buffer中真正用到的Variable。之所以是std::shared_ptr是因为在后面会建立一个Variable Name到其的查找表。

1 | // ... |

代码有点长,但是其实也只是做了记录我们所需要的数据和申请资源的工作。

Shader Resource View 和 Sampler

1 | struct ShaderResourceViewProxy |

这两个一般都是成对出现的,需要注意的是诸如HLSL中的Texture2D、Texture3D等统一对应的是C++的ID3DShaderResourceView,以及SamplerState、SamplerComparisonState对应的是C++中的ID3D11SamplerState。即我们在C++中是可以统一它们。

1 | D3D11_SHADER_DESC shaderDesc; |

通过这部分的代码可以发现D3D_SIT_TEXTURE、D3D_SIT_SAMPLER等都是统一被当作了输入,这个和UE4中材质实例概念感觉就有点相似了。

Input Layout

这个是Vertex Shader独有的,也是可以从Shader Reflection中取到结构描述的。虽然一般来说,我们写HLSL的时候都会统一输入的顶点数据的结构。但是既然能从shader中获取并自动创建,为什么不偷个懒呢:P。

1 | void VertexShader::CreateInputLayout(ID3DBlob *in_shaderBufferBlob, ID3D11ShaderReflection * in_shaderReflection) |

这部分代码就更长了,因为它涉及到大量的掩码检测和类型判断。不管是手写Input Layout还是从shader中自动获取,我都需要注意的是输入的顶点数据要和其保持一致。而在DirectX 12中就更加严格了,包括C++声明的Root Constants也都需要保证一致。

“Effect”框架结构

好了上面代码基本上说明了怎么从Shader Reflection中获取我们想要的数据信息。我们接下来要做的就是如何去存储这些个数据以及怎么使用它们。我用了BaseShader、BasePass、BaseEffect来组成我们的框架。

BaseShader

1 | class BaseShader |

类的定义就是这样,虽然很长我们分四个部分来看就好了。我在代码中用分割线标注了,当然我自己的源代码中没有这样的线:p。

- 第一部分就是从文件中编译或者加载出shader的字节码。

- 第二部分就是在运行过程中,我们将shader绑定到管线,或者更新Constant Buffer数据是需要的方法。

- 第三部分就是正如开头介绍使用方式时说的传递Constant Buffer的方法,基本上适配的所有类型。因为不管怎么样我还是有SetData来通吃所有类型:p。

- 第四部分就是具体处理Shader Reflection来填充诸如m_constantBufferLookup的数据结构的方法。

- 第五部分提供类内部的快速查找变量的方法,不考虑字符串创建的消耗的话,都是常量时间的读取消耗。因为这个部分会被外部通过第三部分频繁访问。

BasePass

1 |

|

什么是pass呢,我最近在看知乎上的这个问题:计算机图形里面的RenderingPass(渲染通道)是什么意思?。里面有不少干货呢!而我暂时理解的pass其实和上面的类结构差不多(暂时只放了VS和PS)。

BaseEffect

1 |

|

想了半天还是觉的叫Effect好些,因为我这里的设计还是不是很靠近FX里面的Technique的。因为我把Effect最终渲染结果和中间结果都放在了各自的RenderTarget中。即是往一个全屏quad上渲染一张贴图。这么做的好处是我可以写出如下的代码:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21{

const char* items[] = { "Basic", "Shadow Map", "PBR" };

static int item_current = 2;

ImGui::Combo("Effect", &item_current, items, IM_ARRAYSIZE(items));

if (item_current == 0)

{

m_basicEffect->Render(m_renderObjects);

RenderFinal(m_basicEffect->GetFinalRenderTargetShaderResourceView());

}

else if (item_current == 1)

{

m_shadowMapEffect->Render(m_renderObjects);

RenderFinal(m_shadowMapEffect->GetFinalRenderTargetShaderResourceView());

}

else if (item_current == 2)

{

m_PBRBasicEffect->Render(m_renderObjects);

RenderFinal(m_PBRBasicEffect->GetFinalRenderTargetShaderResourceView());

}

}

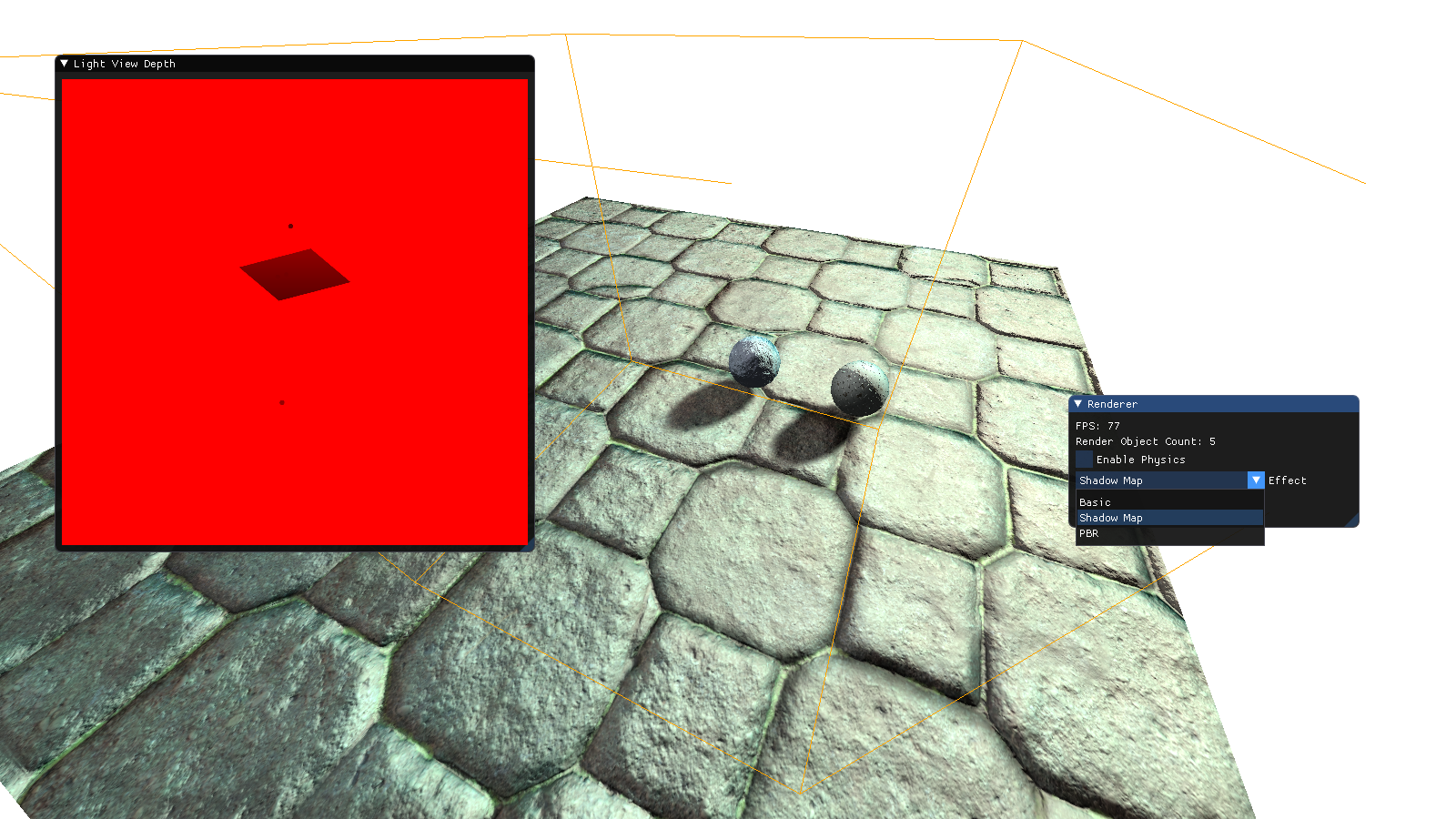

当然Effect可以有多个Pass比如在Shadow Map Effect中:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15void ShadowMapEffect::Render(const std::vector<std::unique_ptr<RenderObject>>& in_renderObjects)

{

m_depthRenderTarget->BindDSVOnly();

m_lightViewDepthPass->Render(in_renderObjects);

ImGui::Begin("Light View Depth");

ImGui::Image(m_depthRenderTarget->GetShaderResourceViewDS(), ImVec2(512.0f, 512.0f));

ImGui::End();

m_shadowMappingRenderTarget->BindRTVAndDSV();

m_shadowMappingPass->Render(in_renderObjects, m_depthRenderTarget->GetShaderResourceViewDS());

RenderFinalRenderTarget(m_shadowMappingRenderTarget->GetShaderResourceViewRT(0));

}

可以很轻松地在各个渲染效果中切换,如下图。

结语

当前还只是初步的搭建了框架,不过基本的思路已经清晰了,还需要继续完善。接下来把以前抄过的教程代码来慢慢写到新框架来把。